原标题:“沙”与“海”的文化对话——广西甘肃共同讲好“一带一路”中国故事

陆地和海上两条“丝绸之路”蕴藏着丰厚的文化积淀。

2000多年前,西汉张骞“凿空”西域,在茫茫大漠中开辟了联结东西方文明的“丝绸之路”。几乎同一时期,在中国大陆南端的海岸线上,南疆的商人和渔民也扬帆出海,在碧波万顷的大海上开辟出华夏文明对外交流的航道。

通过陆地和海上的两条“丝绸之路”,东西方文化碰撞、交汇、融合,经过两千多年的时间洗礼,沉淀为瑰丽璀璨的文化瑰宝,成为人类文明交流互鉴的见证。

9月6日至7日,第6届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会在甘肃敦煌举办;9月16日至19日,第20届中国—东盟博览会在广西南宁举办。在陆海两条“丝绸之路”重要门户省区举行的两大博览会,远隔千里之遥进行了一场“沙”与“海”的文化对话,携手为推进“一带一路”建设、促进文明交流互鉴注入新的精神力量。

绽放丝路文化“和羹之美”

习近平总书记指出:“‘和羹之美,在于合异’。人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉。”

文明沉淀在历史长河,历史铭刻于文化记忆。在甘肃敦煌的石窟里,在广西合浦大浪古城遗址中,记载着中华文化对外交流的深刻印记。敦煌是“丝绸之路”迈进西域的起点,合浦是“海上丝绸之路”最早的始发港之一,“丝路文化”的核心,就体现在多元文化的荟萃交流上。

同为“一带一路”有机衔接的重要门户,广西和甘肃坐拥“丝路文化”独特文化资源禀赋,两省区均致力于围绕这一核心IP讲好中国故事,为中国与世界各国的文化交流文明互鉴注入全新活力。

“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”敦煌文博会通过广泛对话、凝聚共识,深入挖掘丝路文化精髓,促进各国之间文化交流互鉴共进和谐共生。历经20年的东博会、峰会已成为中国与东盟重要的开放合作平台,展会带来的早已不仅是商品和服务的交易,更有着文化和理念的交流。

中国与东盟各国历史上交流密切,尤其是中国南方地区,与东南亚在文化、风俗、生活方式上颇多相似之处。近年来,广西发挥与东盟国家陆海相连、人文相通的区位优势,大力开展与东盟国家的文化交流活动,把东盟的文化艺术请进来,也让中国特别是广西的文化艺术走出去。

在文学方面,近年来,广西文联和作协承办了“中国·湄公河国家文学论坛”活动,推介了十几部广西作家作品翻译到越南、马来西亚、泰国和柬埔寨出版,邀请了部分东盟作家到广西高校进行文学讲座。“漓江文学之夜”系列活动,把东盟各国作家在中国出版的文学作品纳入“漓江文学奖”评奖范围。

创办于2013年的中国—东盟(南宁)戏剧周,吸引了国内外270多个文化机构、艺术院团参与,还发起建立了“中国—东盟戏剧合作交流机制”和“中国—东盟非物质文化遗产保护合作交流机制”,实现了中国与东盟在文化艺术等多方面的常态化交流与合作。

广西积极推动中国与东盟文化艺术交流互访,每年举办的“壮族三月三”、跨国春晚、南宁国际民歌节等活动中,来自东盟各国的艺术家和节目成为活动的重要内容;从2014年起组织“文化走亲东盟行”演出团先后走进马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等9个东盟国家;今年7月,广西文化产业集团与马来西亚永大集团签署合作协议,相互引进优秀院团和剧目到本地进行驻场演出。

从戏剧、音乐等文艺演出,到文学、影视、动漫等文化产品交流,广西与东盟文化交流合作领域不断拓展,充分彰显了“一带一路”以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路文化传承。

艺术赋能讲好“丝路故事”

在敦煌,人们可以看到这里不仅仅拥有千年的文化积淀,更有创新的艺术表达,艺术作为一种通用的语言,打破了文化与时空的界限,让历史变得可触可感,可与心灵直接对话。

独具敦煌特色的文艺演出一直是敦煌旅游的重头戏。多年来,当地已积累了以敦煌文化为主题的《丝路花雨》《又见敦煌》《敦煌盛典》《大梦敦煌》《敦煌神女》《千手观音》等经典剧目,并推出了“一带一路”民族音乐会和《绝色敦煌之夜》《彩虹之路》等极具地域特色、富含敦煌元素的主题演出,今年又新创了洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》,形成了庞大、丰富、多姿多彩的演出矩阵,用艺术的语言面向世界讲述敦煌故事,进一步扩大了敦煌文化、丝路文化的影响力。

在敦煌文博会“中国—中亚和东盟发展合作论坛”上,记者采访了教育部区域国别研究基地主任、南京大学教授成汉平,他认为甘肃充分利用文化资源禀赋推动“丝路文化”创造性转化、创新性发展的路径值得借鉴,广西旅游资源丰富,可以深入挖掘古代海上丝绸之路深厚的文化底蕴,结合本地旅游资源优势,创新文化表达方式,创作更多具有广西文化特色、中国审美情趣、反映全人类共同价值追求的艺术作品,以多元视角讲好“一带一路”故事,塑造广西的文化形象。

在文旅品牌建设上,广西一直走在前列。早在20年前,广西就诞生了中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》,演出以非凡创意首开实景演出先河,将刘三姐的山歌、广西少数民族风情、漓江渔火等多种艺术元素置于真实的山水背景之中,整个演出如诗如梦、气势恢宏、震撼人心,赋予观众全新的视听感受。《印象·刘三姐》长演不衰,创造了一个新的文化品牌、一种新的演出模式,引发各地争相模仿。

近年来,广西聚焦“海上丝绸之路”文化主题,打造了海丝首港国家4A级旅游景区,推出全景交互式生活演艺《海丝首港·水与火之歌》,以及盛大的古港烟花秀和情景街头表演,让观众感受到2000多年前合浦码头上舟楫往来、商贾云集的繁华景象。舞剧《碧海丝路》、音乐剧《珠还合浦》、舞蹈诗《海丝文化越千年》等精品创作陆续推出,展现了广西“海上丝绸之路”的深厚历史积淀和新时代“一带一路”建设的勃勃生机。

2018年,大型壮族神话实景剧《花山》在崇左市世界文化遗产·中国花山·时空剧场成功首演,演出将花山岩画中的羽人、女巫、铜鼓、环首刀等经典符号活灵活现地展现在观众面前,让各地游客在心灵的震撼中领略壮族传统文化的瑰丽与壮美。

潮玩破圈打造“爆款IP”

作为古丝绸之路重镇,“敦煌”二字不仅仅是一个地理名词,也是一张在全球具有广泛影响的文化名片。源远流长的历史,博大精深的优秀传统文化,为当地文化产业繁荣发展奠定了深厚底蕴。

据了解,敦煌境内现有文物点260多处,其中包括莫高窟、玉门关遗址、悬泉置遗址3处世界文化遗产。即便拥有如此独特丰富的文化资源禀赋,当地也没有满足于“一家独大”和“靠山吃山”,而是充分发挥创新思维,不断探索文旅发展新路径。

甘肃以敦煌为中心打造“丝绸之路”文化旅游产业带,深挖特色资源,借力科技赋能,发力数字创意,通过品牌共振打造“超级IP”,让敦煌文旅发展实现转型升级。

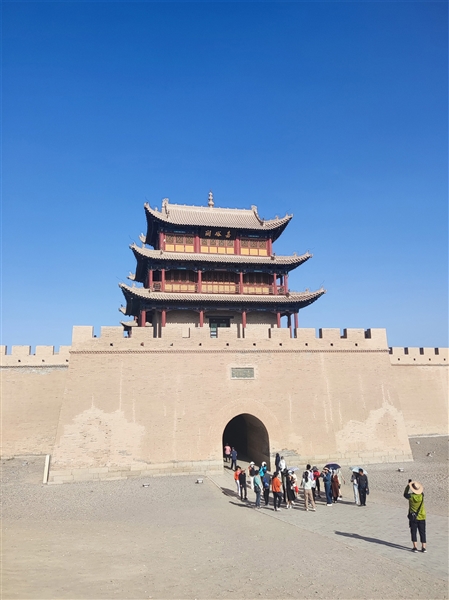

从敦煌沿河西走廊一路东行,几乎每到一处都能看到一个“爆款IP”。从敦煌月牙泉景区的“万人大合唱”,到瓜州戈壁滩上的“大地之子”雕塑,再到嘉峪关上给游客发放“关照”的网红“关长”,每一个“爆款IP”都是从令人意想不到的“细枝末节”切入,却产生了指数级的增长效应,可以说是“四两拨千斤”的典范之作。

“爆款IP”的集中涌现,看似不经意间的顺势而为,背后却是对年轻消费群体“情绪释放”需求的深刻洞察。这些网红爆款IP从年轻人的触媒习惯、情感需求、社交场景等多个维度入手,创造了独特的“潮文化”场景玩法,为人群提供了“情绪释放”的出口,从而吸引了年轻人的关注。

广西是沿海沿江沿边的省区,拥有丰富的文化旅游资源,除了“海上丝绸之路始发港”的文化地标之外,山水文化、民族风情、边关文化、滨海风光等丰富的旅游品牌同样有着极高的知名度。然而,广西的文旅产业更倾向于在传统范式下精耕细作,却少见脑洞大开的“破圈”“出圈”之作。如何统筹整合文旅资源,提升广西文旅产业的整体水平和品牌价值,是值得关注和研究的课题。

在敦煌文博会上,多位文旅专家表示,随着数字技术的发展和传播方式的变化,文旅消费市场已进入IP经济时代,表现出“高渗透性、强融合性、可跨越性”的特点。我们需要转换思维方式,激发创新创造潜能,给文化资源插上创意驱动、美学引领、传播效应的翅膀,这样才能激活传统文化基因,点燃文化产业高质量发展的“加速器”,推动文旅品牌站上时代潮头。(记者 孙鹏远 文/图)